开云官方天龙三号大型液体运载火箭、天山号隧道掘进机、新一代国产异构液冷智算服务器、可重构低功耗抗量子密码芯片……科技创新,已成苏州的一大特色名片。

伴随7月10日2025高校技术转移转化大会暨第二届苏州国际科创大会、第十七届国际精英创业周系列活动的同期开幕,以及会上“2025苏州十大产业科技成果”及“2025苏州十大产业科技提名成果”的发布和苏州市“百亿人才基金”的落地,盛夏的苏州,释放出惜才爱才、渴求创新的满格诚意。

本次大会以“汇聚全球智慧,打造创业天堂”为主题,吸引超1700名海内外嘉宾齐聚苏州,共襄盛会。今年苏州首次将三场大会合并举办,致力于打造集项目招引、产才对接、成果转化、城市推介于一体的国际盛会。

大会人才云集、星光熠熠,特别邀请了诺奖得主,超百位国内外院士,70余位国内外高校领导出席活动,同时加大了对国际人才和合作机构的邀请力度,百余所国内外高校代表,60余名技术经理人和技术转移机构、重大研发机构代表等出席主会场开幕活动,加强人才对接合作。

今日的苏州,属于创新,更属于创新者。目前,苏州人才总量达407万,高层次人才总量达45万,产才融合成效明显。而在打造人才友好型城市的进程中,一座“具有全球影响力产业科技创新中心主承载区”呼之欲出。

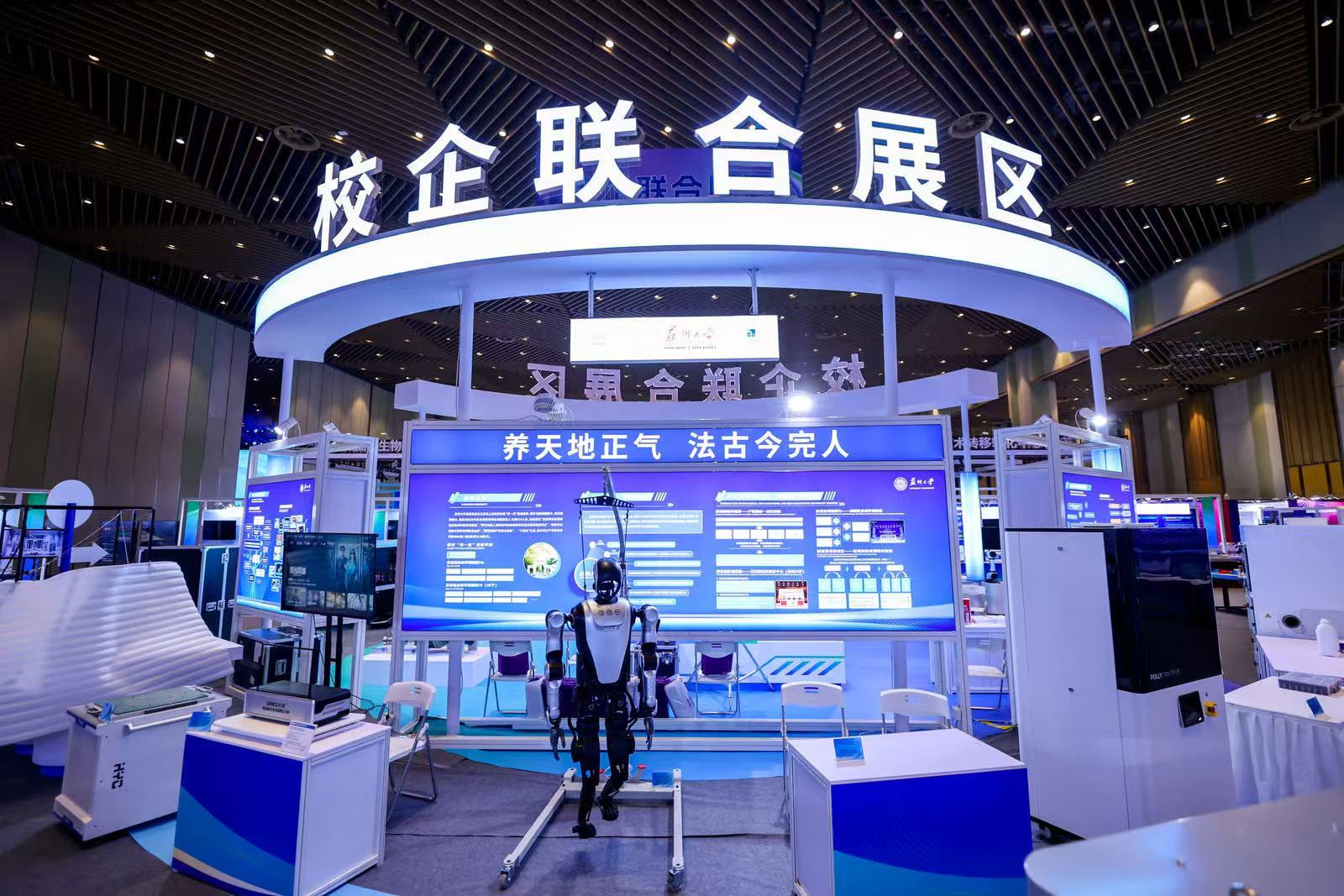

什么是苏州实现产学研深度融合的底气?丰厚的教育资源是关键因素。目前,苏州已集聚31所高等院校(研究院),包括牛津大学、哈佛大学、新加坡国立大学以及清华大学、北京大学等在内的200 多所国内外知名高校,均已在苏州设立创新合作平台。

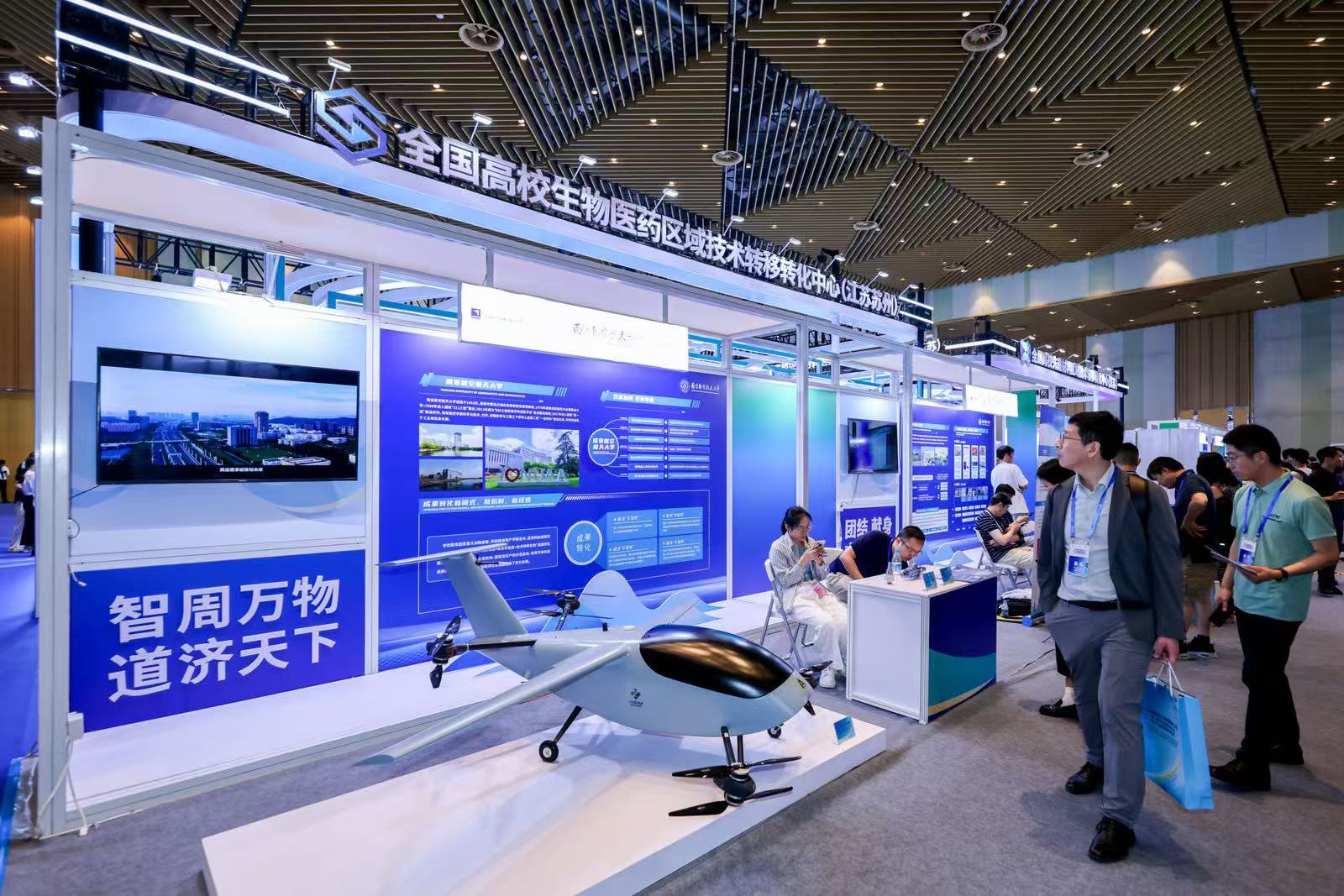

如今,这份深厚的积淀迎来了具有战略性的跨越 ——教育部选定江苏建设全国首个高校区域技术转移转化中心。2024 年9月14日,相关共建协议在北京正式签署,该中心随之启动建设。

同年9月,教育部与江苏省进一步达成战略合作,携手共建全国首个高校区域技术转移转化中心(江苏),以南京、苏州作为核心承载区。其中,先进材料、生物医药两大分中心落户苏州。

作为主要承载区,苏州深度参与构建 “需求牵引—成果追踪—转化孵化—加速成长”的完整转化链条,致力于打造集展示、服务、孵化、交易、引育于一体的一站式创新创业平台。该平台以先进材料和生物医药产业为重点,兼顾其他产业,形成覆盖全领域的技术转化体系。

分中心落地以来,C9高校、985、双一流参建高校纷纷来到苏州开展科技成果转移转化。两个分中心撬动了苏州各县区及在苏州的所有高校和研究院,举办项目路演、学术交流等活动102场,收集高校院所成果超10000项。其中“先使用后付费”模式促成合作超2000项,企业技术需求超1300项,形成了“2+8+N”科技成果转移转化全新局面。

为保障两个分中心顺利运行,江苏省与苏州市各部门协同发力,构建了多项支撑体系。今年5月,苏州市政府出台《关于支持全国高校区域技术转移转化中心(江苏苏州)建设的若干政策》,从高校对接、项目入驻、平台共享、专利库建设等方面,为高校成果转化提供全要素、全周期政策保障。

技术经理人能有效破解实验室成果与市场需求“最后一公里”难题,苏州已累计培养4440名。会上,全国高校区域技术转移转化中心(江苏)首批技术经理人聘任。

不仅如此,会上还发布了全国高校区域技术转移转化中心(江苏)成果转化重大案例和教育厅《关于推进落实支持全国高校区域技术转移转化中心(江苏)建设若干举措》。从区域中心服务能力、高校参与区域中心、师生到区域中心创新创业等3方面的共计12条有效举措,将最大力度激励和支持区域中心建设,促进高校技术转移转化。

会上还成立了全国首个多校联动的“创新雷达网络”——苏州高校科技成果转化办公室(SOTT)。该机构整合苏州科技商学院孵化服务平台,联合全国高校区域技术转移转化中心及龙头企业,尝试“先使用后付费”“先研发后占股”等新模式,并推出全天候 AI 顾问服务——“苏创荟”智能平台,以实现科创资源“掌上查”、技术成果供需“易对接”、企业需求匹配“精准达”,从而构建起特色鲜明的高校科技成果转化体系。此外,作为长三角国家技术创新中心与高校技术转移转化中心联合主办的品牌赛事,长三角国创中心创新创业大赛的获奖项目也在此次会议上进行了颁奖。

从高校走向市场,从“实验室”走向“生产线”,产学研深度融合的蓝图在苏州日益清晰。

上至九天苍穹(液体运载火箭),下至万米深海(海底光缆通信系统),既有国之重器(隧道掘进机),亦有科技民生(减重药玛仕度肽、全磁悬浮人工心脏、智能导盲犬)——会上发布的“苏州十大产业科技成果”和“苏州十大产业科技提名成果” 全面彰显了苏州科技创新的“硬实力”。其中,1项入选中国十大科技进展,15项打破国际垄断,共有5项“全球第一”;6项在细分领域市场占有率全国第一;完成单位研发投入强度近10%,产业带动效应明显。

今日的苏州,已与“创新”二字深度绑定,并以“123456”诠释实力:国家科技型中小企业数量全国第一,中国先进制造业百强市全国第二,科创板上市公司数全国第三,全社会研发投入强度全国第四,“上海—苏州”科技集群全球第五,中国独角兽企业数量全国第六。

同时,苏州拥有国家科技型中小企业2.43万家、全国第一;潜在独角兽企业108家、全国第三;国家高新技术企业1.74万家、全国第四。

去年以来,苏州召开首届国际科创大会,先后出台《苏州市实施“八大工程”全面提升科技创新能力的若干政策》《苏州市研发机构创新赋能行动方案》等系列政策文件,不断“加力加码”,用真金白银、优越环境助力企业跑出创新“加速度”。

今年,第二届苏州国际科创大会上,《关于加快推动科技创新和产业创新融合发展的若干政策措施》发布,聚焦高技术供给、企业主体培育、成果转化等融合创新方面,系统梳理15条支持政策举措,推动产业链与创新链无缝对接。

会上,苏州面向全球高校、科研院所、创新型企业发布“揭榜挂帅”榜单,涉及企业技术攻关需求45项,榜单总投入金额达54.12亿元。对揭榜成功的项目,将按相关程序纳入苏州市面向全球关键核心技术攻关“揭榜挂帅”计划项目,按揭榜金额的50%给予每项最高1000万元支持。

作为苏州国际精英创业周联动引智品牌,“赢在苏州创赢未来”国际创客大赛自2011年创赛起,已在40多个国家和地区举办赛事超160场。本次大会上,“赢在苏州创赢未来”国际创客大赛、全球创新创业大赛总决赛获奖项目再度颁奖。

科技创新的奔涌并非孤岛,发力下,一座“具有全球影响力产业科技创新中心主承载区”正在崛起。

全市人才总量高达407万,高层次人才总量达45万——苏州打造“人才友好型城市”的信心格外坚定。

如今,3835名创新创业领军人才、62个重大创新团队在此筑梦,连续13年被评为“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。

早自2020年起,苏州把每年7月10日确定为“苏州科学家日”,向全球发出尊重人才、致敬科学家的“苏州宣言”。本次大会上,苏州市李政道教育和科学基金会成立,再度释放惜才爱财的诚意。

苏州更是连续17年实施苏州创新创业领军人才计划,今年创新设立“海外、未落户”专项,探索龙头企业“举荐制”。苏州国际精英创业周举办16年来,共有4万余名海内外高层次人才携带3.5万多个创新创业项目参与对接,其中博士占比41%,具有海外留学背景和工作经历的占比近六成,成为苏州市高层次人才持续供给的力量源泉。

大会发布了2025年苏州市顶尖人才。苏州市顶尖人才计划作为苏州人才政策的“塔尖”工程,今年共有4名顶尖人才入选,苏州将给予最优“支持”,分别给予每人不低于3000万元项目资助,同时按项目资助额10%叠加给予人才乐居补贴。

大会还发布了2025年苏州重大创新团队。苏州连续18年组织实施苏州创新创业领军人才计划,目前已立项资助62个重大创新团队、3835名创新创业领军人才。今年,又有15个重大创新团队入选kaiyun官方。

此外,本次大会共有20人入选“苏州青年科学家”,并为2024年全国最具成长潜力的留学人员创业企业(血霁生物、至昕新材料、路溱微电子、晶歌半导体)授牌。江苏省纳米新材料特色产业人才集聚区同期揭牌。

目前,苏州在全球建立了国内外创客育成中心和海外人才合作组织,常态运作英国伦敦、日本东京2个全球创客海外传播中心,为苏州开展以赛引才、合作引才、飞地引才开辟广泛渠道。为加强海内外联动,苏州连续15年在全球40多个国家和地区累计举办161场国际创客大赛。

“汇聚全球智慧,打造创业天堂”——透过本次大会的窗口,“具有全球影响力产业科技创新中心主承载区”的内涵正得到深度体现。

Copyright © 开云kaiyun(中国)开云官方网站-登录入口 版权所有 非商用版本